O poder instituído organiza a memória coletiva, inventando lembranças e, em conseqüência, determinando o que deve ser esquecido. Ergue monumentos a alguns personagens, que passam assim a ser ‘atores da história’, e silencia sobre outros, que deixam de existir, mergulhados no olvido. Nesse processo de memória seletiva, muita coisa é escondida, ocultada, jogada debaixo do tapete. “O passado é aquilo que não passou do que passou”, nos ensina o poeta João Cabral de Mello Neto. Nesse sentido, o passado não está antes, mas dentro do presente, a memória é construída.

O Museu Paulista, por exemplo, erguido lá, nas margens plácidas do Ipiranga, exibe estátuas gigantescas de mármores dos bandeirantes, apresentando-os como heróis nacionais: estão lá esculturas de Raposo Tavares, Fernão Dias e de todo o Esquadrão da Morte, convivendo com a estátua de bronze de D. Pedro I e com estatuetas que decoravam as mansões da elite brasileira. Suas vitrines mostram dezenas de estojos contendo cachinhos e mechas de cabelos de senhoras da Casa Grande, mas não tem nada da senzala, nem sequer um pentelho de um índio ou de um negro.

Existe assim uma intenção deliberada de apagar a resistência e a contribuição de negros e índios para a formação do Brasil. E não é por falta de ‘atores da história’. Em sua tese de doutorado sobre a Amazônia, David Sweet apresenta uma longa lista com nomes de 98 índios que lutaram contra o poder colonial português só nos rios Negro e Urubu. Nenhum deles é oficialmente lembrado. Não existe sequer um beco com o nome deles. Não foi por mera coincidência que o zoólogo Hermann von Ihering, diretor do Museu do Ipiranga no final do século XIX, propôs o extermínio físico dos índios.

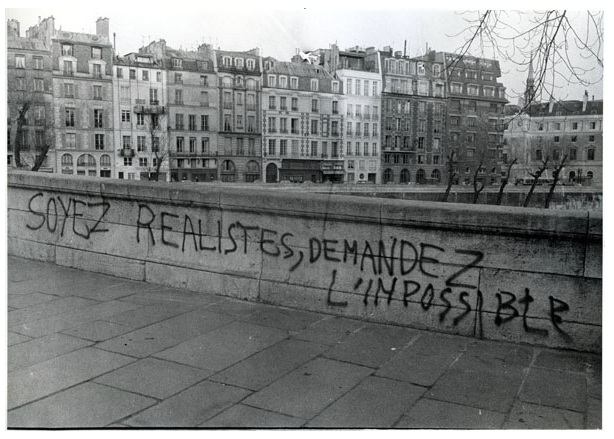

A memória é um campo de disputas acirradas. Aquilo que uns querem esquecer, outros lutam para lembrar, como vimos recentemente com as comemorações do movimento de maio de 1968, na França. De um lado, o presidente Sarkozy declarou que quer apagar o que chamou de “herança maldita”, mas de outro acabam de ser editados os arquivos inéditos sonoros da RTL, com as gravações dos programas de rádio que cobriram os acontecimentos da época: viaturas da polícia incendiadas, barricadas, prisões, centenas de feridos, a Sorbonne ocupada, depois de declarada “comuna livre” com o hasteamento de uma bandeira vermelha.

Os arquivos sonoros da RTL mostram que a rádio foi para as ruas. Reportagens, discursos, entrevistas, correrias da polícia, bombas de gás lacrimogêneo, a respiração ofegante do repórter que grita no microfone: “Cuidado! Uma pedrada!”. Passeata em Paris no dia 13 de maio com 800.000 pessoas cantando: “Ce n’est qu’un début, continuons le combat”. Entrevistas com o líder estudantil Daniel Cohn-Bendit, ainda em 22 de março, quando os alunos ocuparam a universidade de Nanterre. Depois, vem a cobertura da ocupação da Sorbonne, no dia 3 de maio, com a fala de Alain Geismar, os discursos do poder: De Gaulle, Pompidou, Chaban Delmas.

Os arquivos sonoros da RTL mostram que a rádio foi para as ruas. Reportagens, discursos, entrevistas, correrias da polícia, bombas de gás lacrimogêneo, a respiração ofegante do repórter que grita no microfone: “Cuidado! Uma pedrada!”. Passeata em Paris no dia 13 de maio com 800.000 pessoas cantando: “Ce n’est qu’un début, continuons le combat”. Entrevistas com o líder estudantil Daniel Cohn-Bendit, ainda em 22 de março, quando os alunos ocuparam a universidade de Nanterre. Depois, vem a cobertura da ocupação da Sorbonne, no dia 3 de maio, com a fala de Alain Geismar, os discursos do poder: De Gaulle, Pompidou, Chaban Delmas.

No entanto, existem alguns depoimentos pessoais, que ficam de foram da memória oficial, mas que mostram o peso da história no cotidiano de pessoas anônimas e comuns, como nós. Uma professora universitária, Anne-Marie Milon, minha colega na UERJ, enviou e-mail comentando o que escrevi aqui há duas semanas sobre o movimento de maio de 1968. Ela estava lá, nas barricadas do Boulevard Saint Michel. Em plena efervescência, conheceu um estudante brasileiro que se tornou seu companheiro, o que mudou sua vida e seu destino, trazendo-a para o Brasil. Fez um diário, onde foi anotando o que estava vivendo.

Em 1968 Anne-Marie Milon, hoje Oliveira, era uma jovem estudante de Letras Modernas na Université Paris IV – a Sorbonne. O seu relato é discreto, sóbrio, não registra grandes gestos heróicos ou épicos, do tipo que foi criticado por Joaquim Ferreira dos Santos numa crônica carregada de ironia, publicada em O Globo (26/05/2008). Ela me enviou por e-mail alguns fragmentos de seu diário que merecem ser compartilhados com os leitores.

“Prezado Bessa, amei seu artigo. A grande maioria do que vi publicado nesses dias me parece tão longe do que vivemos. Você não estava lá em 68, não é? Mas parece que sim”.

“Eu era estudante de letras, na Sorbonne. No primeiro dia ( 3 de maio), não sei porque, percebi que algo diferente estava acontecendo. Estava lá, na biblioteca, vi os primeiros acontecimentos. A polícia cercando, a manifestação se formando. Comecei a escrever um diário. Hoje releio este diário com emoção: as ingenuidades da idade me fazem sorrir, mas também me vejo mergulhada de novo naquele clima extraordinário que nunca mais vivi.

“Eu era estudante de letras, na Sorbonne. No primeiro dia ( 3 de maio), não sei porque, percebi que algo diferente estava acontecendo. Estava lá, na biblioteca, vi os primeiros acontecimentos. A polícia cercando, a manifestação se formando. Comecei a escrever um diário. Hoje releio este diário com emoção: as ingenuidades da idade me fazem sorrir, mas também me vejo mergulhada de novo naquele clima extraordinário que nunca mais vivi.

“Maio, como você sabe, já é um mês "quente" e, sobretudo, os dias são longos. Eram interminavéis... e tínhamos todo o tempo do mundo! As discussões no grande anfiteatro – o "grand amphi" - tão enfumaçado que mal se conseguia ver o outro lado e, talvez a lembrança que mais marcou: os grupos se formando nas ruas (no "Boul´Mich´" que você cita no seu artigo), as pessoas se encontrando... desconhecidos discutindo em rodinhas na calçada com paixão, ouvindo, aprendendo... Falaram de tanta coisa... de "happening", etc. Para mim foi isso, um imenso encontro que abriu tantas portas e janelas no meu universo de estudante bem comportada.

“E os filmes do Glauber... a Bossa Nova... dando cada vez mais força ao meu desejo de ir para a América Latina - a América Latina de Cuba, do Che... Mas também, para mim que era ainda muito ligada à Igreja Católica, a América Latina do Camilo Torres, da teologia da Libertação, daqueles bispos tão corajosos do Brasil que conhecia pelo nome. Foi em 15 de maio de 68 que conheci o Zé Luiz, meu companheiro.

“As barricadas, sim, foram uma "revivência" da Comuna de Paris. Refazíamos a Comuna esmagada no sangue de dez mil parisienses. Lutei também na retaguarda, nos fundos da Sorbonne, fazendo sanduiches kilomêtricos com baguettes doadas pelos padeiros de Paris e máscaras contra gás lacrimogêneo (dois "modess" costurados num retângulo de pano e mergulhados numa solução de bicarbonato de sódio. Com óculos de mergulho, dava para agüentar meia hora na barricada!)

“As barricadas, sim, foram uma "revivência" da Comuna de Paris. Refazíamos a Comuna esmagada no sangue de dez mil parisienses. Lutei também na retaguarda, nos fundos da Sorbonne, fazendo sanduiches kilomêtricos com baguettes doadas pelos padeiros de Paris e máscaras contra gás lacrimogêneo (dois "modess" costurados num retângulo de pano e mergulhados numa solução de bicarbonato de sódio. Com óculos de mergulho, dava para agüentar meia hora na barricada!)

“E desfilei cantando a Internacional. Esta alegria de se sentir imerso numa multidão imensa, eu só reencontrei nas "Diretas Já!".

“O mais lindo foi quando, vencendo a oposição férrea dos sindicatos, os operários se juntaram a nós, retomando, como dizia um dos milhares de slogans da época, ‘a bandeira da revolução’ de nossas ‘frágeis mãos’ de estudantes".

“Obrigada por me fazer reviver um pouco destes momentos tão importantes na minha vida! Um abraço. Anne-Marie”.