Eu quero ser enterrado / como meus antepassados,

no ventre escuro e fresco / de uma vasilha de barro.

Jorge Enrique Adoum (1926-2009), poeta equatoriano.

Durante mais de mil anos, os moradores da margem esquerda do rio Negro, próximo a sua foz, reverenciaram como sagrado aquele pedaço de chão, que começava num terreno alto à beira do rio e se prolongava até o igarapé de São Vicente. Lá, sucessivas gerações de índios enterraram seus mortos dentro de igaçabas - um pote feito de barro cheiroso, com boca larga e bojo grande. Era lá, nesse templo a céu aberto, que celebravam cerimônias religiosas, ritos, pajelanças, tocando flautas, dançando, cantando, rezando.

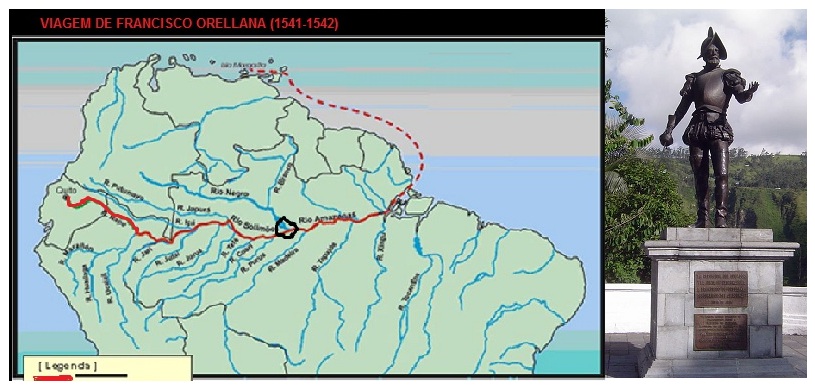

Esse lugar sagrado foi profanado pela primeira vez num sábado, em junho de 1542, na véspera da Santíssima Trindade, por Francisco Orellana e seus soldados espanhóis. Eles desciam, famintos, pelo rio Amazonas, quando viram uma povoação, com malocas imponentes, amplas e arejadas, ao lado do cemitério. Invadiram a aldeia, incendiaram as malocas, mataram muitos moradores, saquearam roças, roubando-lhes os alimentos. Depois foram embora, deixando os índios chorando seus mais recentes mortos.

Esse lugar sagrado foi profanado pela primeira vez num sábado, em junho de 1542, na véspera da Santíssima Trindade, por Francisco Orellana e seus soldados espanhóis. Eles desciam, famintos, pelo rio Amazonas, quando viram uma povoação, com malocas imponentes, amplas e arejadas, ao lado do cemitério. Invadiram a aldeia, incendiaram as malocas, mataram muitos moradores, saquearam roças, roubando-lhes os alimentos. Depois foram embora, deixando os índios chorando seus mais recentes mortos. O berço de Manaus

Durante mais de cem anos, os europeus retornaram muitas vezes, transitando pela área em viagens exploratórias ou em expedições para escravizar índios. Numa delas, os portugueses decidiram ficar. Foi lá, justamente, em cima do cemitério indígena, que o capitão Francisco da Mota Falcão começou a construir, em 1669, o Forte de São José do Rio Negro, um prédio quadrangular, de barro, madeira e taipa socada, combinado com paredes grossas de pedra, erguidas com trabalho compulsório dos Baniwa, Tarumã, Baré, Passé, entre outros.

O barro usado na construção militar foi retirado, ironicamente, dos potes destruídos e das sepulturas violadas do cemitério indígena. Camadas de entulho soterraram outras igaçabas nas profundezas do subsolo, como uma tentativa de apagar definitivamente da memória dos índios, dos mestiços e de seus descendentes, qualquer lembrança daquele lugar sagrado. Profanaram a morada dos mortos, perturbaram seu descanso eterno e tripudiaram sobre os restos dos vencidos, com a intenção deliberada de silenciá-los.

O forte, mal equipado, com quatro canhões enferrujados de calibre 1/3, funcionava como um « curral de índios », que ficavam aí aprisionados e, depois, eram levados a Belém, como escravos. Pouco a pouco, casas de palha foram sendo construídas ao redor dele, formando um pequeno núcleo populacional, denominado Lugar da Barra. No final do século XVIII, aquele lugar, antes sagrado e depois profanado, abrigava 40 fogos, com 301 moradores, sendo 243 índios, 47 brancos e 11 escravos negros. Foi ali que nasceu Manaus, naquela mistura de cemitério indígena com quartel lusitano.

Protegida pela Senhora da Conceição - em sua capela de palha e chão batido - e por São José - o da fortaleza, o Lugar da Barra foi se estruturando contra os interesses de sua população, os sobreviventes de várias nações de línguas diferentes, que eram laçados e trazidos à força até mesmo de outros rios. O crescimento do Lugar dependia, portanto, do despovoamento de outras áreas, mas parte da população era transitória na medida em que eram ali estocados para serem levados a Belém como escravos ou alugados para a coleta das "drogas do sertão".

As grandes habitações cônicas e as casas redondas fortificadas e multifamiliares, incendiadas pelos portugueses, foram substituída por pequenas palhoças unifamiliares. A divisão interna também sofreu modificações com a redução do tamanho das casas.

Com um pouco mais de um século de vida, o Lugar da Barra continuava constituído por casas de palha e uma população reduzida de 220 índios, 34 brancos e dois negros escravos, segundo levantamento feito pelo ouvidor Sampaio (1778). Alguns anos depois (1786), Alexandre Rodrigues Ferreira contou, em censo que realizou, 301 moradores distribuídos por 40 fogos, sendo 47 brancos, 243 índios e 11 escravos negros.

Durante nove anos, o Lugar da Barra foi sede da Capitania do Rio Negro, sucedendo a Barcelos, a primeira capital. Voltou a recuperar esse status em 1808, sem que isto houvesse alterado o seu traçado e a sua paisagem.

No início do século XIX, suas casas de beirais escorridos, mesmo aquelas de melhor aparência, possuíam janelas de urupema, isto é, guarnecidas por uma espécie de peneira. As ruelas e becos eram passagens estreitas, escuras, tortuosas, desniveladas e esburacadas, cobertas pelo matagal, onde até o gado e os porcos tinham dificuldade para se locomover. Em seu traçado irregular, elas não conduziam a qualquer lugar. Não existia comércio, bares, associações, escolas ou qualquer outro tipo de vida social, levando o estudioso Mário Ypiranga Monteiro a concluir que a Barra "não teve a rua como elemento civilizador".

De curral à tapera

No final do período colonial e mesmo após, quando de lugar passou à categoria de vila (1832) com a denominação de Manaus, o núcleo populacional fundado pelos portugueses permanecia uma aldeia rural, cortada por igarapés e imprensada entre o igarapé de São Raimundo e o do Espírito Santo, que só eram ultrapassados através de algumas trilhas que ligavam a vila às roças e plantações existentes em seus arredores, copiando mal os padrões indígenas. Os igarapés eram cruzados em canoas ou através de pontes improvisadas de toras de madeira.

No final do período colonial e mesmo após, quando de lugar passou à categoria de vila (1832) com a denominação de Manaus, o núcleo populacional fundado pelos portugueses permanecia uma aldeia rural, cortada por igarapés e imprensada entre o igarapé de São Raimundo e o do Espírito Santo, que só eram ultrapassados através de algumas trilhas que ligavam a vila às roças e plantações existentes em seus arredores, copiando mal os padrões indígenas. Os igarapés eram cruzados em canoas ou através de pontes improvisadas de toras de madeira. Quando os portugueses perderam o controle político, com a adesão do Pará à Independência do Brasil, em 1823, deixaram uma região demograficamente esvaziada e, no lugar das grandes malocas, palhoças de uma aldeia rural despersonalizada, onde quase 80% da população era composta de índios e mestiços que não falavam a língua portuguesa como língua materna, com sérios problemas de identidade, e onde a qualidade de vida havia em muito se degradado. Não sobrou desse período um só edifício ou monumento colonial, nem sequer ruínas que testemunhassem o processo.

No momento em que Manaus foi elevada à categoria de cidade, em 1848, o viajante italiano Gaetano Osculati procurou o Forte, mas não o encontrou de pé. Só havia ruínas, destroços e um terreno abandonado, pomposamente denominado de Largo do Quartel. Lá, ele viu um pelotão de soldados, em treinamento, marchando, só de calção, quebrando com os pés descalços as bordas de igaçabas vermelhas e alaranjadas que assomavam na superfície do solo. Com a ajuda das escavações feitas pelas chuvas, elas afloravam, teimosamente, dando um testemunho silencioso de que aquele espaço continuava ainda sagrado.

No ano de 1850, o Amazonas foi elevado à categoria de Província, separando-se do Pará. Dois anos antes, a vila de Manaus passara a ser denominada Cidade da Barra do Rio Negro,, recebendo a denominação definitiva de Cidade de Manaus em 1856. Era a capital da nova província. A cidade contava nesta época com quatro mil habitantes, uma praça, 16 ruas e 243 casas, das quais a metade - 122 - era de palha. As casas eram pequenas para abrigar os seus habitantes. O aluguel era muito caro.

Os viajantes que passaram por Manaus em meados do século XIX deixaram depoimentos eloquentes sobre a paisagem "urbana" da "cidade".

Alfred Wallace (1850) queixa-se das ruas "onduladas e cheias de buracos, o que torna a caminhada sobre os seus leitos muito desagradável". Agassiz (1865) define a capital da Província como "uma pequena reunião de casas, a metade das quais prestes a cair em ruínas" e narra sua participação ao lado de Elisabeth Agassiz em uma festa noturna oficial, quando os convidados, na ausência de carruagens, todos enfatiotados, foram obrigados a atravessar aos pulos as ruas enlameadas e escuras sob a luz exclusiva de uma lanterna.

A cidade foi construída a partir de uma luta desesperada entre « o europeísmo que avança » e « a floresta que se afasta cada vez mais », segundo o médico de origem alemã, Robert Avé-Lallemant, que passou por Manaus em 1859. Ele viu uma « sociedade fusca », onde se comia chibé de farinha com champanha, pupunha com vinho do porto e cujas vias de circulação se alternavam « ora em ruas, ora em igarapés, onde se erguiam sólidos edifícios europeus ao lado de primitivas casas tapuias de barro ». Outros viajantes também documentaram, até com fotos, a cidade de Manaus, logo após a criação da Província do Amazonas e a instalação do Governo Provincial.

O engenheiro Franz Keller (1867) ironiza: "A despeito de seu pomposo título - Capital da Província do Amazonas - Manaus é uma cidadezinha insignificante de uns 3 mil habitantes. Ruas sem calçamento e pessimamente niveladas, casas baixas e cabanas de construção a mais primitiva, sem nenhum cuidado de beleza arquitetônica".

O arruador, precursor dos urbanistas, encarregado de marcar os limites dos bairros e o alinhamento das casas, passa a desempenhar um papel ainda que tímido neste período, conforme mostra com muita propriedade Mário Ypiranga.

Algumas ruas novas e um pouco mais compridas começam a surgem em direção ao norte e, apesar da ausência de luz pública, a iluminação particular à base de manteiga de tartaruga se faz presente em algumas residências. As peneiras das janelas começam lentamente a serem substituídas por grades. Mas até quase o final do século, a cidade continua com o título de "Tapera de Manaus", que só mudaria para "Paris dos Trópicos" no final do século XIX, quando a morada dos mortos foi novamente profanada.

Os mortos falam

A profanação ocorre durante o processo de urbanização da cidade planejado pelo governador Eduardo Ribeiro no chamado período áureo da borracha. Ele remodelou o antigo Largo do Quartel, rebatizado como Praça D. Pedro I e nivelou as ruas do entorno. Na primeira escavação, apareceram centenas de urnas funerárias, proclamando que aquele espaço havia sido humanizado anteriormente pelos índios. Mas as igaçabas foram destruídas pelas máquinas e, uma vez mais, soterradas por toneladas de entulho.

A profanação ocorre durante o processo de urbanização da cidade planejado pelo governador Eduardo Ribeiro no chamado período áureo da borracha. Ele remodelou o antigo Largo do Quartel, rebatizado como Praça D. Pedro I e nivelou as ruas do entorno. Na primeira escavação, apareceram centenas de urnas funerárias, proclamando que aquele espaço havia sido humanizado anteriormente pelos índios. Mas as igaçabas foram destruídas pelas máquinas e, uma vez mais, soterradas por toneladas de entulho. A partir de então, o espaço sagrado dos índios, militarizado pelos portugueses, foi gradualmente se transformando no miolo do poder local, sediando os aparelhos de Estado, numa prova de que havia, em certo sentido, uma continuidade espacial entre o que se estava construindo e o que se destruía. De espaço religioso dos índios, passou a sediar as armas lusas e, finalmente, tornou-se o templo da política local.

O centro histórico de Manaus pode ser visto como se fosse um palimpsesto, aquele manuscrito antigo que conserva vestígios de uma escrita anterior, que foi apagada artificialmente para ser reutilizada. O palimpsesto é valorizado pelos historiadores, porque uma única base física armazena ao mesmo tempo vários documentos. É o caso da Praça D. Pedro II e da área denominada hoje de entorno da Prefeitura, que guarda marcas de, pelo menos, três escritas superpostas: a caligrafia sagrada dos índios, a militar do português e a política do brasileiro.

Ali, no lugar do forte, foi edificado o prédio da antiga Secretaria de Fazenda, mais tarde transferido para a Administração do Porto de Manaus. No cemitério indígena, o casarão que servia de cadeia e delegacia de polícia deu lugar ao Palácio Rio Branco, que abrigou o Poder Legislativo e a Secretaria de Justiça. De frente para a praça, ficava o Paço da Liberdade, inicialmente sede do Governo do Estado e depois da Prefeitura Municipal. Na esquina da Rua Governador Vitório, o Hotel Cassina. Do outro lado, o IAPTEC, durante anos o mais alto da cidade.

Todas essas construções revelaram centenas de igaçabas. Cada vez que se cava um buraco no espaço sagrado dos índios onde Manaus nasceu, as urnas funerárias brotam do solo, como se fossem cogumelos. O que aconteceu com os prédios públicos, ocorreu também nos particulares, como a casa do espanhol conhecido como Chico das Alvarengas, na Rua Bernardo Ramos, ao lado do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, em cujos alicerces foi encontrada, em 1940, uma urna, com muitas miçangas coloridas e dentes de animais, como documentou Agnello Bittencourt.

Todas essas construções revelaram centenas de igaçabas. Cada vez que se cava um buraco no espaço sagrado dos índios onde Manaus nasceu, as urnas funerárias brotam do solo, como se fossem cogumelos. O que aconteceu com os prédios públicos, ocorreu também nos particulares, como a casa do espanhol conhecido como Chico das Alvarengas, na Rua Bernardo Ramos, ao lado do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, em cujos alicerces foi encontrada, em 1940, uma urna, com muitas miçangas coloridas e dentes de animais, como documentou Agnello Bittencourt.Hoje, além da documentação escrita, não existe qualquer vestígio material do Forte de São José do Rio Negro, cuja edificação foi feita há três séculos, nem sequer uma pedra de testemunha. No entanto, o cemitério indígena, datado pelos arqueólogos como tendo entre 1.000 a 1.500 anos, continua a exibir provas de sua existência. Em maio de 2003, durante remodelação da praça D. Pedro II, urnas com restos mortais de índios manifestaram, uma vez mais, sua presença. Desta vez, não foram destruídos, mas levados para o Museu Amazônico, onde passam por processo de conservação e restauro.

Várias instituições passaram a discutir as alternativas para impedir que, uma vez mais, a memória dos índios e da cidade seja soterrada pelo entulho da prepotência. A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) luta para preservar o patrimônio cultural manauara, juntamente com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Ministério Público Federal (MPF).

Já existe um projeto de intervenção arqueológica na Praça Pedro II, de autoria do pesquisador da USP, Eduardo Góes Neves. Uma das alternativas possíveis é a musealização a céu aberto daquele lugar sagrado, que revela a história de mais de um milênio, com a incorporação de réplicas das urnas funerárias na paisagem urbana, aumentando em muitos séculos sua profundidade histórica.

A construção de um memorial no espaço que foi o berço de Manaus nos faz lembrar o discurso do presidente do México, Adolfo Lopez Mateo, na inauguração do Museu Nacional de Antropologia, em 1964. Suas palavras estão gravadas num pedestal de mármore na entrada do Museu. Ofereço aqui, com as devidas adaptações, um plágio descarado do texto que pode figurar no Memorial da Cidade de Manaus:

“O povo amazonense ergue este monumento, nesse lugar sagrado, em honra das admiráveis culturas que floresceram durante a era pré-colombiana, em regiões que são hoje território do Estado do Amazonas. Diante dos testemunhos daquelas culturas, o Amazonas de hoje rende sua homenagem ao Amazonas indígena, em cujo exemplo reconhece características essenciais de sua originalidade e de sua identidade regional”.

Esse memorial pode ser a melhor homenagem já feita a uma cidade como Manaus, que recebeu tantas cantadas, em prosa e verso, dos nossos melhores poetas. Em torno dele – quem sabe? – os índios poderão voltar a cantar, a dançar, e a celebrar suas cerimônias religiosas e pajelanças, para nos lembrar do lugar sagrado onde a cidade nasceu. Dessa forma, os vivos recuperarão a memória e os mortos descansarão em paz.

P.S. Publicado originalmente em 1987, o artigo foi acrescido de vários parágrafos em 2012 para a publicação do livro ESSA MANAUS QUE SE VAI.

Na próxima semana MANAUS, A PARIS DOS TRÓPICOS..

Esse lugar sagrado foi profanado pela primeira vez num sábado, em junho de 1542, na véspera da Santíssima Trindade, por Francisco Orellana e seus soldados espanhóis. Eles desciam, famintos, pelo rio Amazonas, quando viram uma povoação, com malocas imponentes, amplas e arejadas, ao lado do cemitério. Invadiram a aldeia, incendiaram as malocas, mataram muitos moradores, saquearam roças, roubando-lhes os alimentos. Depois foram embora, deixando os índios chorando seus mais recentes mortos.

Esse lugar sagrado foi profanado pela primeira vez num sábado, em junho de 1542, na véspera da Santíssima Trindade, por Francisco Orellana e seus soldados espanhóis. Eles desciam, famintos, pelo rio Amazonas, quando viram uma povoação, com malocas imponentes, amplas e arejadas, ao lado do cemitério. Invadiram a aldeia, incendiaram as malocas, mataram muitos moradores, saquearam roças, roubando-lhes os alimentos. Depois foram embora, deixando os índios chorando seus mais recentes mortos.  No final do período colonial e mesmo após, quando de lugar passou à categoria de vila (1832) com a denominação de Manaus, o núcleo populacional fundado pelos portugueses permanecia uma aldeia rural, cortada por igarapés e imprensada entre o igarapé de São Raimundo e o do Espírito Santo, que só eram ultrapassados através de algumas trilhas que ligavam a vila às roças e plantações existentes em seus arredores, copiando mal os padrões indígenas. Os igarapés eram cruzados em canoas ou através de pontes improvisadas de toras de madeira.

No final do período colonial e mesmo após, quando de lugar passou à categoria de vila (1832) com a denominação de Manaus, o núcleo populacional fundado pelos portugueses permanecia uma aldeia rural, cortada por igarapés e imprensada entre o igarapé de São Raimundo e o do Espírito Santo, que só eram ultrapassados através de algumas trilhas que ligavam a vila às roças e plantações existentes em seus arredores, copiando mal os padrões indígenas. Os igarapés eram cruzados em canoas ou através de pontes improvisadas de toras de madeira.  A profanação ocorre durante o processo de urbanização da cidade planejado pelo governador Eduardo Ribeiro no chamado período áureo da borracha. Ele remodelou o antigo Largo do Quartel, rebatizado como Praça D. Pedro I e nivelou as ruas do entorno. Na primeira escavação, apareceram centenas de urnas funerárias, proclamando que aquele espaço havia sido humanizado anteriormente pelos índios. Mas as igaçabas foram destruídas pelas máquinas e, uma vez mais, soterradas por toneladas de entulho.

A profanação ocorre durante o processo de urbanização da cidade planejado pelo governador Eduardo Ribeiro no chamado período áureo da borracha. Ele remodelou o antigo Largo do Quartel, rebatizado como Praça D. Pedro I e nivelou as ruas do entorno. Na primeira escavação, apareceram centenas de urnas funerárias, proclamando que aquele espaço havia sido humanizado anteriormente pelos índios. Mas as igaçabas foram destruídas pelas máquinas e, uma vez mais, soterradas por toneladas de entulho.  Todas essas construções revelaram centenas de igaçabas. Cada vez que se cava um buraco no espaço sagrado dos índios onde Manaus nasceu, as urnas funerárias brotam do solo, como se fossem cogumelos. O que aconteceu com os prédios públicos, ocorreu também nos particulares, como a casa do espanhol conhecido como Chico das Alvarengas, na Rua Bernardo Ramos, ao lado do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, em cujos alicerces foi encontrada, em 1940, uma urna, com muitas miçangas coloridas e dentes de animais, como documentou Agnello Bittencourt.

Todas essas construções revelaram centenas de igaçabas. Cada vez que se cava um buraco no espaço sagrado dos índios onde Manaus nasceu, as urnas funerárias brotam do solo, como se fossem cogumelos. O que aconteceu com os prédios públicos, ocorreu também nos particulares, como a casa do espanhol conhecido como Chico das Alvarengas, na Rua Bernardo Ramos, ao lado do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, em cujos alicerces foi encontrada, em 1940, uma urna, com muitas miçangas coloridas e dentes de animais, como documentou Agnello Bittencourt.