Sinto-me no dever de comentar aqui as manifestações de rua que estão pipocando nas principais cidades brasileiras, acuando a classe política que não está entendendo bulhufas e, perplexa, morre de inveja porque nem todos os partidos políticos juntos são capazes de mobilizar tanta gente. Confesso que aquela passividade até então dominante me incomodava: será que essa geração é castrada? Não, não é. Silvinho, um sobrinho-neto de 15 anos, me escreve de Manaus contando, eufórico, como foi seu primeiro banho de rua. Ele quer ser antropólogo. Começa bem.

.jpg) O Brasil, ao aprender o caminho das ruas, acordou com um vigor novo e forte. Essa é a notícia, a novidade. No entanto, não será esse o tema de nossa conversa dominical, pois interesses jornalísticos nem sempre coincidem com a nossa memória afetiva. É que não posso deixar o Miguel Borges ir embora sem lhe dar um adeus. Convivemos quase diariamente, em 1968, quando ele era chefe de reportagem do jornal O PAIZ, no Rio, e eu um 'foca' ainda não amestrado.

O Brasil, ao aprender o caminho das ruas, acordou com um vigor novo e forte. Essa é a notícia, a novidade. No entanto, não será esse o tema de nossa conversa dominical, pois interesses jornalísticos nem sempre coincidem com a nossa memória afetiva. É que não posso deixar o Miguel Borges ir embora sem lhe dar um adeus. Convivemos quase diariamente, em 1968, quando ele era chefe de reportagem do jornal O PAIZ, no Rio, e eu um 'foca' ainda não amestrado.

Digo quase diariamente, porque de vez em quando, eu não comparecia ao trabalho. Borges ia à loucura. Na primeira vez, perguntou:

- O que foi que aconteceu?

- Meu pai morreu - respondi, compungido e cabisbaixo, o que era absolutamente verdade. Apenas omiti a data: três anos antes do episódio aqui narrado. Miguel me deu os pêsames, a pauta do dia e um conselho: em casos como esse, eu devia avisá-lo por telefone.

Ele sabia que podia contar comigo. Quase sempre - olha o 'quase' outra vez - eu o acompanhava madrugada adentro, pau pra toda obra, ajudando-o a fechar o jornal. Isso porque o trabalho de repórter sempre me deixava eletrizado. Na cozinha da redação, eu entrava em transe, ficava cego, não via mais nada: só jornal. Respirava jornal, meu café da manhã era jornal, almoçava jornal, merendava jornal, jantava jornal, dormia sonhando com jornal. Enquanto fui repórter, o jornal era minha cachaça, uma droga na qual era viciado. Criava dependência e fazia mal, é verdade, mas 'dava barato'.

Era tudo na base do entusiasmo, do prazer de fazer jornal. Por isso, sempre fui explorado. As horas extras nunca foram remuneradas, o que me levava, de vez em quando, a tirar por conta própria um dia de descanso, que ninguém é de ferro.

O velório da titia

Na segunda falta, matei minha avó Maria Elisa. Ela estava enterrada havia mais de dez anos e, para atualizar o cadáver, entrei na redação com um chumaço preto no bolso da camisa, de luto, como era costume na época. Contei histórias dela lá do Maranhão, onde Borges havia vivido sua infância. Falei que meu nome era uma promessa da vovó a São José de Ribamar, que eu era o xodó da vovó, não podia deixar de ir ao velório, você entende?

- Porra - gritou o Borges - com todo respeito à tua avó, por que você não telefonou dizendo que não podia vir?

Acontece que se eu telefonasse, Miguel Borges, experiente jornalista, sabia como me convencer a ir trabalhar. Bastava acenar com um fato novo que despertasse minha curiosidade. Nascido em Picos, Piauí, em 1937 - dez anos antes de mim - ele veio em 1955 para o Rio, onde atuou em vários jornais: Tribuna da Imprensa, Jornal do Commércio, Última Hora, O Dia. Cineasta, dirigiu o episódio Zé da Cachorra no filme Cinco vezes favela produzido pelo Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE, em 1962. Na época, já havia dirigido Maria Bonita - Rainha do Cangaço, Canalha em crise e Perpétuo contra o Esquadrão da Morte. Depois, fez mais outros.

.jpg)

Um belo dia, numa das tantas faltas, quando apareci diante de Miguel Borges, já havia esgotado todo meu estoque de parentes mortos. Decidi abater, com um câncer fulminante, minha tia Conceição, que era freira, e continuava vivinha da silva. Descrevi velório, cortejo fúnebre, coroas de flores, lágrimas, sobrinhos inconsoláveis, missa de corpo presente cantada pelas freiras Adoradoras do Preciosíssimo Sangue, com tanta riqueza de detalhes, com tanto realismo, que eu mesmo já estava quase acreditando que titia havia subido o Boulevard Amazonas em direção ao São João Batista.

- Ela tinha um peito menor que o outro e não tinha filhos, eu era como se fosse seu filho, você me entende? - disse, ensaiando um esgar, uma careta tristonha. Não lembro, mas acho até que deixei rolar uma lágrima furtiva.

Miguel Borges entendia. Escutou tudo calado, como se estivesse em Picos, na caatinga brava, no carrascal, ouvindo histórias de onça. Ele gostava de contar uma história, registrada em sua biografia escrita por Antônio Leão da Silva Neto - Miguel Borges: um lobisomem sai da sombra (2008), na qual o personagem, um caboco cujo braço foi comido por uma onça, ganhou o apelido de "Chiclete de Onça" ou "Resto de Onça".

Maria Bonita

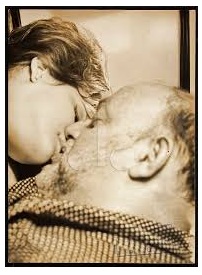

Quando Miguelzinho tinha um ano, Maria Bonita, a mulher de Lampião, tascou-lhe um beijo. Mais de 70 anos depois, ele contou a seu biógrafo:

- Eu estava no colo da Paula, minha babá, uma mulher bonita, gostosa, coxuda e perturbadora. Maria Bonita me viu nos braços de Paula, e disse 'que neném bonitinho' e me deu um cheiro e um beijo. Posso me gabar de que Maria Bonita me pegou no colo e me deu uma cafungada.

Contador profissional de causos, Borges sabia identificar um narrador chinfrim, primário. Suspeitou que minha tia, a irmã Conceição, ou não existia ou continuava viva.

- Você é ator de segunda. Está mentindo - disse, com a autoridade de cineasta, narrador e ator, de quem havia interpretado um personagem no filme Boca de Ouro, de Nelson Pereira dos Santos. Usando a voz de chefe, seca e séria, fez elogios à qualidade do meu trabalho - bom repórter, bom texto - à minha dedicação, às horas extras e pererê-pão-duro, mas deixou claro:

- Na próxima vez, peço teu desligamento do jornal. Tou avisando.

Duvidei: um membro do Partidão não demitiria ninguém. Eu havia visto o Zé da Cachorra, episódio que ele dirigiu em Cinco Vezes Favela, filme que marcou a estética do Cinema Novo e abriu os caminhos trilhados por outros cineastas. Lá tinha tudo: grilagem, especulação imobiliária, favela, organização popular, passividade e resistência, luta de classes, corrupção, orgia, mulheres, elites podres.

Com essa avaliação, paguei para ver: ousei faltar uma vez mais. Quando entrei na redação, Miguel Borges estava possesso, me chamou, na frente de todo mundo, de irresponsável, de enganador, de profissional inconsciente.

- Quem morreu agora? - perguntava aos berros

- Fala: quem morreu?

Com medo de dar azar, não tive coragem de matar minha mãe ou uma das minhas nove irmãs, todas vivas. Ainda me passou pela cabeça fuzilar uma delas, a Pretinha, batizada Maria Aparecida, que sofria de asma. Mas ele não ia acreditar. Seria uma morte inútil. Resolvi falar a verdade:

- Ninguém morreu. Foi uma namorada. Faltei essa e outras vezes pra sair com ela. Pode me demitir.

Zé da Cachorra

Já me sentia no olho da rua. No entanto, surpreendentemente, Miguel Borges mudou o tom de voz, me deu um abraço carinhoso e, com um largo sorriso, disse conciliador, deixando a redação inteira estupefata:

- Namorada? Porra, Riba, por que você não avisou logo desde o início? Pra mim, esse é o único motivo válido para faltar ao trabalho: UMA MULHER. Tá justificado. A próxima vez, avisa antes. Agora, vai trabalhar.

Lembrei que no Zé da Cachorra, enquanto o grileiro cooptava o político corrupto, depois de uma orgia, a câmara, ou seja os olhos do Miguel Borges escaneavam o corpo de uma mulher, percorrendo-o de ponta à ponta.

Esse foi o Miguel Henrique Borges, 76 anos, o menino beijado, cheirado e cafungado por tantas marias bonitas e que nos deixou nesta semana, vítima de uma parada cardíaca. Morreu em São Lourenço (MG), onde vivia desde 1997. Antes dele, se foram Felix Athayde, Newton Rodrigues, Joel Silveira. Ele é o último dos grandes editores de O PAÍZ - um diário vespertino que durou de agosto a dezembro de 1968, uma existência tão fugaz que sequer consta na biografia de Miguel Borges, mas que marcou quem com ele conviveu.

- Meu gordinho não tinha idade para morrer. E ele estava muito feliz - declarou ao Globo sua mulher, Maria Elisa Garcia, que o conheceu em 1984, na Banda de Ipanema.

No avião que me leva a um evento acadêmico em Uberlândia, no Museu do Índio da Universidade Federal (UFU), enquanto tiro um cochilo, ouço Borges me cobrar:

- Essa é a notícia. Por que você não cobriu as manifestações de rua? Por que faltou? Quem morreu agora?

- O nosso gordinho morreu - respondo. - Meu texto está de luto.

P.S. - Ilustraçao do nosso parceirinho Fernando Assaz Atroz.