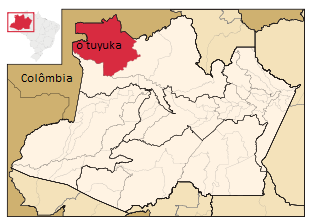

Sei que, às vésperas de uma eleição difícil para a prefeitura de Manaus, meus quatro leitores esperam que a coluna comente a luta do dragão da maldade contra o anjo guerreiro. No entanto, há quinze dias, não leio jornais, não vejo televisão, não ouço rádio, não abro a internet, não posso me comunicar por telefone com ninguém. Nesse momento em que o leitor percorre essas mal digitadas linhas, estou ministrando curso de formação de professores na Escola Utapinopona dos índios Tuyuka, a cinco quilômetros da fronteira com a Colômbia, na região da Cabeça do Cachorro, no alto Rio Tiquié. Deixo esse texto, escrito ainda em São Gabriel, no Rio Negro, duas semanas antes de atravessar várias cachoeiras, entre as quais Pari Cachoeira, Cachoeira do Jabuti e Cachoeira do Caruru.

No ano passado, no mês de novembro, fiz uma viagem até lá com Eva Johannessen, professora da Universidade de Oslo (Noruega) para avaliar o desenvolvimento da escola Tuyuka, que está revolucionando a pedagogia, usando processos próprios de aprendizagem e inventando outros como a "aula passeio", com deslocamento de professor e alunos pela floresta para aprender com as plantas e os animais. Hoje, compartilho algumas preocupações decorrentes do meu trabalho como professor. Na próxima semana voltaremos aos assuntos de política regional.

No ano passado, no mês de novembro, fiz uma viagem até lá com Eva Johannessen, professora da Universidade de Oslo (Noruega) para avaliar o desenvolvimento da escola Tuyuka, que está revolucionando a pedagogia, usando processos próprios de aprendizagem e inventando outros como a "aula passeio", com deslocamento de professor e alunos pela floresta para aprender com as plantas e os animais. Hoje, compartilho algumas preocupações decorrentes do meu trabalho como professor. Na próxima semana voltaremos aos assuntos de política regional.

Sociedade sem escola

Gostaria de bater um papo e trocar umas ideias com o leitor sobre um problema que durante algum tempo ocupou minha atenção. Durante alguns milênios, as sociedades indígenas produziram saberes sofisticados sobre a floresta, os animais e as plantas, criaram música, dança, pintura, poesia, religião, medicina, farmácia, narrativas míticas. Como é que esses saberes eram transmitidos, se não havia escola, nem biblioteca? Por que e como eles foram apagados?

Os colonizadores que mantiveram os primeiros contatos com as sociedades indígenas acharam, de forma equivocada, que a falta de escola significava falta de educação. Consideravam que as instituições e os fundamentos filosóficos do sistema educacional europeu eram "universais" e, ao não encontrarem vestígios dessas instituições nas sociedades indígenas, concluíram que tais sociedades eram carentes de práticas educativas consistentes e, portanto, de concepções pedagógicas que as norteassem, legando esse preconceito etnocêntrico à sociedade brasileira que o internalizou até os dias atuais. Quem começou a criticar tal visão colonial foi Florestan Fernandes, em artigo publicado na Alemanha, em 1964, ano do golpe militar no Brasil. Nesse artigo intitulado ‘Aspectos da educação na sociedade tupinambá’, o autor comprovou que os Tupinambá, como todos os demais grupos, desenvolveram uma filosofia da educação e um pensamento pedagógico.

A educação indígena não-escolarizada se baseava em três valores: o valor da tradição oral - uma espécie de arquivo dos saberes da sociedade capaz de orientar as ações e decisões dos indivíduos em qualquer circunstância; o ‘valor da ação’, levando pessoas adultas a envolverem crianças e adolescentes em suas atividades, tornando o ‘aprender fazendo’ a máxima fundamental da filosofia educacional indígena; e finalmente o ‘valor do exemplo’, dado por pessoas adultas e, sobretudo, pelas mais velhas.

Nas sociedades indígenas, sem escola, onde não havia situações sociais exclusivamente pedagógicas, a transmissão de saberes era feita no intercâmbio cotidiano, por contatos pessoais e diretos. Não havia um lugar específico onde se aprendia. A aprendizagem se dava em todo momento e em qualquer lugar. Na divisão do trabalho, não havia um especialista – um professor. Qualquer indivíduo era um educador em potencial, mantendo vivo o princípio de que “todos educam a todos”.

No entanto, embora uma pessoa madura pudesse aprender algo novo até envelhecer, cada agente social devia ser capaz de se tornar preceptor das pessoas mais jovens ou menos experientes, como um “mestre da vida”. Portanto, o que tipificava uma ação como educativa era a sua natureza, e não a pessoa ou a entidade que a realizava.

Essa síntese aqui apresentada foi elaborada por Florestan Fernandes. Ela é passível de crítica por seu esquematismo e pela idealização quase inevitável num tipo de abordagem como essa. No entanto, seu grande mérito reside em ter contribuído para repensar a pretensão universalista do colonialismo, chamando a atenção para a existência de um discurso construído pelos povos indígenas sobre suas próprias práticas pedagógicas, discurso encontrado ainda hoje na tradição oral de muitas etnias, como os Tuyuka do alto rio Tiquié. É o caso, por exemplo, do conflito entre indígenas e europeus relativo aos procedimentos para corrigir o erro no processo de ensino/aprendizagem, que ocorreu não apenas no Brasil, mas em todo o continente americano.

O cronista andino do séc. XVI, Felipe Guamán Poma de Ayala, aprendeu a ler e nos deixou escrito a "Nueva Corónica y Buen Gobierno", com 1179 páginas e 398 desenhos, que revelam os mecanismos de funcionamento do sistema colonial, retratando os maus tratos cometidos contra os índios, inclusive pela escola, que contrariavam a pedagogia indígena.

O cronista andino do séc. XVI, Felipe Guamán Poma de Ayala, aprendeu a ler e nos deixou escrito a "Nueva Corónica y Buen Gobierno", com 1179 páginas e 398 desenhos, que revelam os mecanismos de funcionamento do sistema colonial, retratando os maus tratos cometidos contra os índios, inclusive pela escola, que contrariavam a pedagogia indígena.

No Brasil, no século XVI, o princípio educativo indígena mais criticado foi aquele detectado por um missionário jesuíta, o padre Fernão Cardim, quando registrou, surpreso, que pais e mães indígenas “amam os filhos extraordinariamente”, lamentando, porém, que eles não castigassem os seus filhos. Outros cronistas observam comportamento similar. É o caso de Pero de Magalhães Gandavo, provedor da Fazenda na Bahia entre 1565 e 1570. Ele criticou que “pais e mães indígenas criam seus filhos viciosamente, sem nenhuma maneira de castigo”. Os agentes coloniais indagavam: como educar sem punir o erro?

- “Mbyá não bate em criança. NUNCA! Não precisa bater nem brigar. É só falar”- respondeu cinco séculos depois uma índia guarani Mbyá, mãe de três filhos, residente na aldeia Sapukai, localizada em Angra dos Reis (RJ). Esse tipo de relação, na qual as crianças são socializadas sem porrada, é observável ainda hoje, no século XXI, em muitas aldeias indígenas.

Nos dias atuais, essa proposta indígena contra castigos físicos aplicados às crianças é vista com simpatia e parece ser universalmente aceita por todas as correntes de pensamento. No entanto, a pedagogia europeia da época – a “paudagogia” – acostumada com o uso da palmatória e com outras formas de violência física, considerou a ausência de castigo como uma “omissão”, um “atraso”, um “vício”, porque no seu entender não corrigia o erro e, por isso, obstruía o processo de aprendizagem.

O erro - na visão do colonizador - era, entre outros, falar uma língua indígena, portadora dos saberes ancestrais. O padre João Daniel, jesuíta que viveu no Pará em meados do séc. XVIII, conta no seu "Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas", que testemunhou o espancamento de uma índia do Marajó com palmatória; o catequizador, que a castigava, dizia que só interromperia o castigo se ela dissesse "basta", mas não na sua língua materna. A mão da índia sangrou, ela resistiu e nada falou.

Essa violência se repetiu até final do séc. XX, inclusive no Internato Salesiano de Pari-Cachoeira, no Rio Tiquiê, onde crianças eram castigadas física e moralmente se fossem flagradas falando sua língua e não o português. Os depoimentos dos índios castigados são dramáticos. Com as línguas proibidas se buscava apagar os conhecimentos ancestrais que nelas circulavam, cometendo assim dois crimes: o glotocídio e o epistemicídio, na tentativa de produzir um embranquecimento cognitivo.

Aos olhos do colonizador, a ausência de castigos nas sociedades indígena era negligência e falta de educação. Não perceberam que existia uma metadiscurso, uma reflexão coletiva refinada sobre a natureza do processo de aprendizagem, com a elaboração de princípios pedagógicos e a construção de uma filosofia da educação

Hoje, ninguém defende a porrada, a violência física, os castigos corporais como métodos de educação. No entanto, as diversas pedagogias indígenas e afrobrasileiras continuam ignoradas, inclusive nos cursos de pedagogia de nossas universidades, que ainda não romperam de forma decisiva com a colonialidade. Foram poucos os que, como Florestan Fernandes, tiveram a humildade de dizer para os índios: “Há 500 anos, vocês é que tinham razão, estavam mais avançados que os europeus, cuja paudagogia estava redondamente enganada”.

Hoje, ninguém defende a porrada, a violência física, os castigos corporais como métodos de educação. No entanto, as diversas pedagogias indígenas e afrobrasileiras continuam ignoradas, inclusive nos cursos de pedagogia de nossas universidades, que ainda não romperam de forma decisiva com a colonialidade. Foram poucos os que, como Florestan Fernandes, tiveram a humildade de dizer para os índios: “Há 500 anos, vocês é que tinham razão, estavam mais avançados que os europeus, cuja paudagogia estava redondamente enganada”.