Manaus, terra da floresta / terra da castanha / e dos seringais /

Manaus, terra dos Barés / dos igarapés / rios colossais.

Hino a Manaus – Letra de Madre Dias.

Informações de viajantes dão conta da "excelência da terra", do "salubérrimo ar", da "suavíssima temperatura" - nem quente nem frio - e sobretudo da "pureza das águas" e do "infinito número de água fresca" na área onde hoje está situada a cidade de Manaus, que era toda ela cortada por igarapés, ocupando um lugar estratégico no coração da floresta amazônica.

"Não poderia ter sido mais felizmente escolhido" o local para fundar um núcleo populacional, segundo Spix e Martius que visitaram a região muito mais tarde (1819) e elogiaram "a majestosa tranquilidade do clima equatorial que proporciona manhãs frescas e noites serenas".

Não foram, no entanto, os igarapés e o clima os elementos que mais atraíram os portugueses. A resposta talvez tenha sido dada pelo historiador Geraldo Sá Peixoto Pinheiro, professor da Universidade Federal do Amazonas, que um dia me chamou a atenção para o fato de quem escolheu o lugar onde a cidade foi erguida, no encontro das águas dos rios Negro e Solimões, foram os próprios índios que muito antes aqui construíram suas aldeias e seus cemitérios e ocuparam esse local estratégico que permitia controlar a entrada e saída do rio. Se a gente cavar um mísero buraco em qualquer rua ou praça de Manaus, como aconteceu recentemente na Praça da Prefeitura e na Cidade Nova, ou quando foi construída a Refinaria de Petróleo no Paredão, nos anos 50, de lá de dentro sairão urnas funerárias, cerâmicas e outros objetos, evidenciando as raízes indígenas da cidade.

Os portugueses apenas deram razão aos índios e seguiram o caminho que eles traçaram, especialmente porque se tratava de um território densamente povoado e que, por sua localização geográfica, na nova ordem colonial, permitia o controle do recrutamento da mão de obra de toda a vasta região do rio Negro, além de servir de apoio logístico para as tropas de descimentos, resgates e "guerras justas" que penetravam os rios Madeira e Japurá e avançavam Solimões acima, ultrapassando inclusive as fronteiras atuais do Peru e da Colômbia, com a finalidade de escravizar índios.

A invasão portuguesa

Neste sentido, podemos generalizar a conclusão do historiador argentino Jorge Hardoy, quando afirma, em entrevista publicada na revista Arquitetura e Urbanismo (n° 9), que "existe uma continuidade espacial entre o que se constrói e o que havia anteriormente", ao se referir à fundação das cidades espanholas na América, sempre ao lado de locais onde havia concentração maior de índios.

argentino Jorge Hardoy, quando afirma, em entrevista publicada na revista Arquitetura e Urbanismo (n° 9), que "existe uma continuidade espacial entre o que se constrói e o que havia anteriormente", ao se referir à fundação das cidades espanholas na América, sempre ao lado de locais onde havia concentração maior de índios.

argentino Jorge Hardoy, quando afirma, em entrevista publicada na revista Arquitetura e Urbanismo (n° 9), que "existe uma continuidade espacial entre o que se constrói e o que havia anteriormente", ao se referir à fundação das cidades espanholas na América, sempre ao lado de locais onde havia concentração maior de índios.

argentino Jorge Hardoy, quando afirma, em entrevista publicada na revista Arquitetura e Urbanismo (n° 9), que "existe uma continuidade espacial entre o que se constrói e o que havia anteriormente", ao se referir à fundação das cidades espanholas na América, sempre ao lado de locais onde havia concentração maior de índios. O jesuíta espanhol Acuña, depois de passar pela foz do "povoadíssimo" rio Negro, aconselha:

"Há em sua foz bons sítios para fortalezas e muita pedra para fabricá-las, com que se poderá defender a entrada ao inimigo que quizer ir por ele ao principal".

O militar português que participou da mesma viagem de Acuña, em informe ao rei de Portugal, anos depois, sugere:

"Povoando-se este rio de portugueses, se pode fazer um império e senhorear todo o (rio) das Amazonas e mais rios".

Desta forma, espanhóis e portugueses chamaram a atenção de seus respectivos monarcas sobre o rio Negro. No entanto, os portugueses, rompendo o Tratado de Tordesilhas, chegaram lá antes dos espanhóis. Entre 1657 e 1661, os jesuítas comandaram várias tropas anuais de resgates, descendo mais de 5 mil índios do rio Negro para Belém, depois de estabelecerem um arraial provisório - um "curral de índios" - na boca do rio Tarumã, afluente do Negro, em 1657.

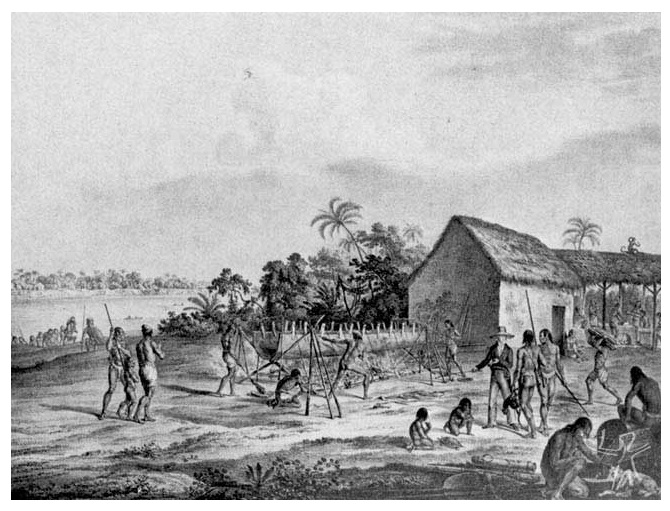

Esses índios encurralados no arraial, provavelmente com outros trazidos do Xingu, serviram como mão-de-obra para a construção da Fortaleza de São José do Rio Negro (1669), ao redor da qual se iria constituir um núcleo populacional denominado "Lugar da Barra", onde logo depois seria erguida uma ermida coberta de palha sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição.

A Fortaleza, que deu origem à atual cidade de Manaus, foi edificada em cima de um cemitério indígena - fato sugestivo carregado de simbolismo que, como imagem, sintetiza por si só todo o processo colonial. O forte era "uma obra rústica, de forma quadrangular", sem fosso, feito inicialmente de barro, madeira e taipa socada e depois de pedra e barro, com uma das faces voltas para o rio. Dele não existe hoje o menor vestígio, sendo o seu local, na zona portuária, ocupado por um edifício onde funcionou a Secretaria de Fazenda.

O Forte de São José do Rio Negro acabou exercendo um papel fundamental no reordenamento do espaço amazônico, porque significou o início de uma forma de ocupação que só podia efetivar-se com a destruição daquilo que ali existia.

As habitações e aldeias localizadas na área foram invadidas, saqueadas, queimadas; seus habitantes foram aprisionados e escravizados nas plantações de tabaco, algodão e cana-de-açúcar das proximidades de Belém ou então conduzidos para as chamadas "aldeias de repartição", sendo alugados durante a metade do ano para os colonos e para as obras públicas ou para as atividades de coleta das chamadas "drogas do sertão".

Durante mais de um século em que esteve oficialmente vigente a escravidão indigena na Amazônia, os portugueses usaram a região do rio Negro como um celeiro, onde vinham permanentemente se abastecer de índios para substituir aqueles que morriam devido ao sistema de trabalho colonial, indiferente à reprodução de sua força de trabalho.

O padre João Daniel, que morreu na prisão, em Lisboa, viveu mais de 15 anos na Amazônia e testemunhou que os índios "morriam como moscas". Ele calculou em mais de 2 milhões de índios exterminados só na região do rio Negro, no período de pouco mais de um século. Os demógrafos da Escola de Berkeley, que retomam criticamente cifras como essa, não hesitam, no entanto, em classificar esse processo como "uma das maiores catástrofes demográficas da história da humanidade".

A resistência

A intervenção desastrada dos portugueses na região produziu o mesmo efeito que uma bomba de detefon em uma cozinha infestada de baratas. As respostas dos índios foram as mais variadas, reagindo muitas vezes sem um direcionamento preciso.

Os Manáo resistiram à invasão de seu território com armas na mão, até serem completamente varridos do mapa, confirmando um mito que narravam de que o mundo - pelo menos o seu mundo - seria destruído por um grande fogo. Na segunda década do século XVIII, num momento de escassez de mão-de-obra em Belém, eles foram quase completamente exterminados por uma tropa portuguesa de "guerra justa", que aprisionou uma grande quantidade deles como escravos. O seu líder, Ajuricaba, feito prisioneiro, morreu afogado no rio Negro, em circunstâncias duvidosas. A versão oficial foi de suicídio. Já reduzidos, em 1757, liderados por um índio chamado Domingos, eles iniciam nova rebelião e são igualmente derrotados. No início do século XIX (1819), Martius ainda encontra um pequeno núcleo dos Ore-Manáo ou Ere-Manáo na margem esquerda do rio Padauiri. Hoje, não sobrou nenhum para contar a história, desconhecida pela população da cidade que herdou o seu nome.

Os Tarumã trocaram as armas pelo diálogo e pela negociação, caindo inicialmente na conversa dos missionários. Eles aceitaram abandonar pacificamente as suas malocas para viverem no aldeamento português do Lugar da Barra. Os jesuítas abriram caminho aos missionários carmelitas, que criaram uma ‘aldeia de repartição’, misturando os Tarumã com outros índios. De lá, muitos deles foram repartidos para prestar trabalho compulsório aos colonos, aos missionários e à Coroa Portuguesa em Belém. Os Tarumã que recusaram foram massacrados na “guerra justa” promovida por Pedro da Costa Favela, entre 1665 e 1669. Muitos deles, escravizados, trabalharam na construção do Forte de São José do Rio Negro, em 1669, que deu origem à cidade de Manaus.

Começou, então, o longo êxodo dos sobreviventes. A última notícia que temos dos que permaneceram na proximidade de Manaus foi dada pelo Comandante Militar da Comarca do Alto Amazonas, Lourenço da Silva Amazonas (1803-1864), que relata como, em 1808, centenas de índios foram levados, ‘acorrentados, como se fossem condenados’, para o trabalho na fazenda do Tarumã, de propriedade do governador José Joaquim Vitório da Costa. Nessas alturas, eles já haviam sido espoliados e expulsos de seus territórios.

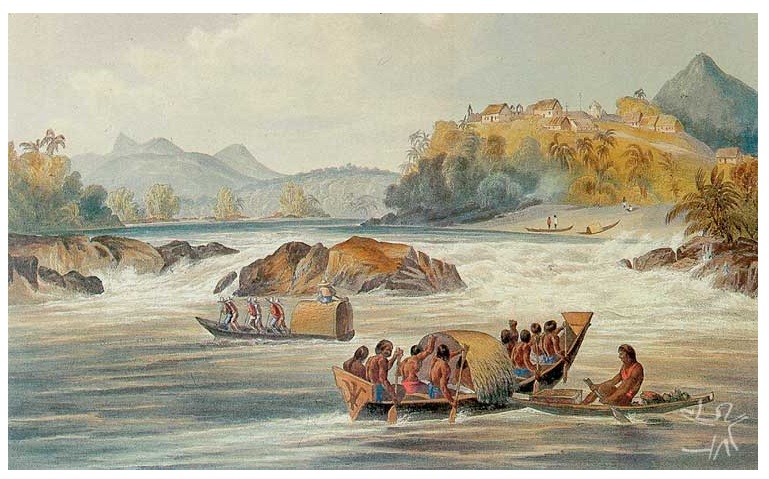

Os Tarumã promoveram uma grande marcha, percorrendo mais de 3.000 km pelo rio e pela floresta, num dos episódios mais comoventes de migração forçada. Eles fugiram, subiram o rio Negro - homens, mulheres e crianças - carregando suas tralhas, redes e xerimbabos. Por volta de 1837, o alemão Robert Schomburgk a serviço dos ingleses, encontra ao longo dos rios Essequibo e Cuyuwini cerca de 500 índios Tarumã que haviam chegado à Guiana Inglesa. Foi lá que o antropólogo William C. Farabee, da Universidade de Harvard, os encontrou misturados com os Wai-Wai, de filiação Karib. A última notícia deles, que deram o nome a uma das cachoeiras mais bonitas dos arredores de Manaus frequentada como balneário nos fins de semana, data de 1916, lá na mesma Guiana Britânica. Eram 150 índios, segundo informações do linguista Cestmir Loulotka.

Os Baré realizaram uma longa caminhada semelhante à dos Tarumã, subindo o rio Negro, entrando pelo canal do Cassiquiari e penetrando na bacia do rio Orenoco, na Venezuela. Foram considerados extintos por Darcy Ribeiro nos anos 1960. Mas hoje eles continuam vivos e estão localizados no Território Federal Amazonas, Departamento do Rio Negro, na Venezuela. A Universidade Central de Caracas elaborou um "Projeto de Revitalização do idioma Baré" nos anos 1970, com o objetivo de estimular os 15 ou 20 índios baré, com mais de 60 anos, que ainda falam o idioma, a ensinarem aos mais novos que só falam espanhol. O projeto previa ainda a criação de um Museu Baré em São Carlos do Rio Negro. No Brasil, depois de décadas em que passaram "camuflados", ressurgiram com toda a força.

Para a população que habita hoje o antigo território indígena na área da atual cidade de Manaus, esse nome "baré" é apenas uma marca de um guaraná, produzido industrialmente, figurando ainda no hino dedicado à cidade, talvez porque seja uma rima fácil com igarapé. O termo "baré" funciona para a identidade local como o termo "tupinikin" para a identidade brasileira para o bem e para o mal. Nos anos 1950, uma grosseira imitação de sua habitação foi erguida na área portuária, denominada de "Maloca dos Barés", centro de apresentação de shows de artistas locais e do Rio de Janeiro. Mas até essa "maloca" foi também destruída.

Com os Manáo, Tarumã, Baré desaparece também uma determinada visão de mundo e diferentes concepções que esses povos tinham sobre a forma ideal de vida num espaço como o rio Negro, concepções que influíram no modo como o território foi ocupado, como o espaço foi modelado e as habitações construídas..